📍 이 글을 읽어야 하는 사람

✔️ 연 2,000만 원 이하 임대소득도 과세하는 걸로 바뀐 법을 모르는 임대인

✔️ 임대소득세율과 종합과세/분리과세가 궁금한 임대인

✔️ 간주임대료 개념과 계산법을 알고 싶은 임대인

✔️ 본인이 임대소득세를 내야하는 대상인지 아닌지 헷갈리는 임대인

[실무일지] 연 2천만원 이하 주택임대소득세 쉽게 정리 (과세 기준, 방법)

[실무일지] 연 2천만원 이하 주택임대소득세 쉽게 정리 (과세 기준, 방법)

📍이 글을 읽어야 하는 사람 ✔️ 아파트나 오피스텔을 임대 놓고 있는 임대인 ✔️ 임대소득세 개념과 계산법을 알고 싶은 임대인 ✔️ 연 2,000만 원 이하 임대소득도 과세하는 걸로 바뀐 법을

just-do-it-2020.tistory.com

앞 글에서 2019년부터 부활한 연 2,000만원 임대소득 과세에 대한 글을 정리했다. 한 번더 짧게 복습하자면 1주택자는 비과세, 2주택자는 월세만 과세, 3주택자 이상부터는 전세도 간주임대료를 계산하여 과세한다고 했다.

오늘은 전세를 월세로 환산하는 간주임대료 계산 방법과 양도소득세의 종합과세와 분리과세의 세율을 살펴보자.

먼저 단순히 주택수만 따져 나는 2주택자야, 3주택자야 따질 것이 아니라 과세 대상에서 제외해주는 소형주택을 구분할 수 있어야 한다.

■ 임대소득세 주택 수에서 제외되는 소형주택 기준

1. 40㎡ 이하이면서

2. 기준시가 2억 원 이하인 주택

위 기준을 충족하는 주택이라면 몇 개를 소유하고 있는지에 상관 없이 (100개 넘게 가지고 있어도!) 주택 수에 포함시키지 않는다. 즉, 소득세 대상이 아니기 때문에 이런 주택에서 발생하는 임대 소득에 대해서는 세금을 내지 않아도 된다는 뜻이다.

(청약 시 주택수 산정에서 소형&저가주택 역시 주택 수에서 제외되는데 그때는 반드시 1호만 가지고 있어야 한다는 제약이 붙어있었다. 그러나 청약과는 다르게 양도소득세에서 주택 수를 카운트할 때는 소형주택이 몇 호, 몇 채여도 상관이 없음을 비교해서 기억하자.)

또 하나 알아두어야 할 것은 위 임대소득세 소형주택의 '기준시가'는 취득 당시의 시가가 아닌, 과세연도의 최종공시가를 뜻한다. 내가 2017년에 1억 5천에 매매했다고 해서 그 금액이 기준이 되는 게 아니다. 과세연도, 그러니까 현재 2020년에 신고하는 양도세는 2019년분이므로 2019년 해당 과세연도에 주택공시가격이 얼마인지를 알아야 한다.

참고로 다가구주택의 경우는 각 호별 면적 기준이 아니라 전체 면적이 기준이 되기 떄문에 소형주택의 기준인 40제곱미터 이하가 되기 어렵다. (다가구의 소형주택여부는 다른 포스팅에서 자세히 다루도록 한다.)

■ 간주임대료 개념

전세 보증금을 활용해 얻을 수 있는 이자를 임대소득으로 간주하여 '간주임대료'라 부른다고 했다. 간주임대료의 개념을 이해했으니 바로 계산법을 정리해보자.

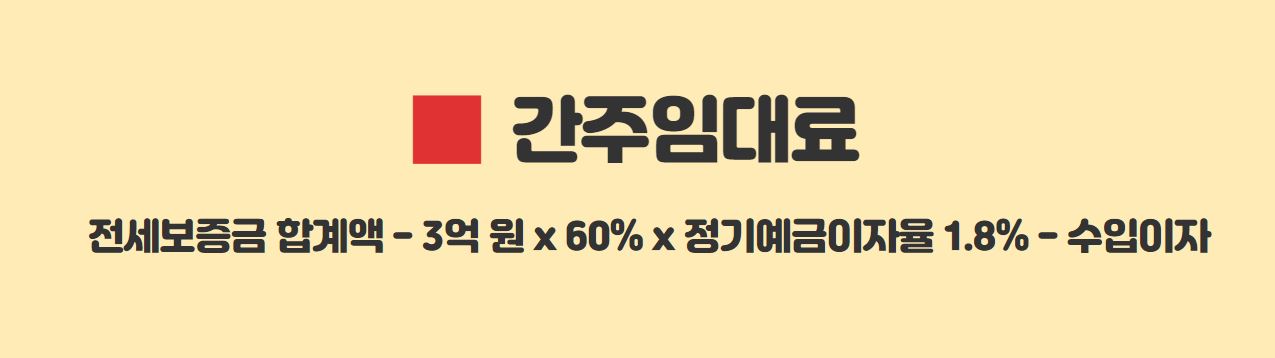

■ 간주임대료 계산 방식

일단 정기예금 이자율을 알아야 한다. 전세보증금을 은행에 예치했을 때 받을 수 있는 이자를 계산하여 거기에 세금을 매기기 때문이다. 정기예금 이자율은 2020년 기준 1.8%다. 2.1%였다가 0.3%가 내려갔다.

간주임대료 공식은 생각보다 간단하다.

✔️전세보증금 합계액 : 소형주택을 제외하고 3주택자 이상의 다주택자가 자신이 임대놓고 있는 주택의 전세보증금을 모두 합한 금액

✔️ -3억 원 : 임대소득세는 기준시가 3억원 초과분에 대해서 과세하는 것이므로 3억은 기본으로 뺀다

✔️정기예금이자율은 해마다 달라지니 체크하고 계산할 것

✔️ 수입이자가 실제로 전세보증금을 투자해서 번 금융소득 (진짜 이자)을 말하는데, 단 이에 대한 공제는 장부상 기록되어 있을 때만 인정이 된다. 임대료로 간주하는 '이자'를 구하고 있는데 실제 수입이자가 있었다면 그만큼은 공제되어야 하니까.

위 공식으로 계산했을 때 임대소득이 연 2,000만원을 초과하면 종합과세, 합 2,000만원 이하이면 분리과세나 종합과세 중 본인에게 유리한 방법을 선택하여 신고할 수 있다. (2018년까지는 비과세였고, 2019년 소득분을 현재 2020년 5월에 신고받는 중)

쉬운 이해를 위해 공식을 적용해 사례를 들어보자.

■ 간주임대료 계산 연습(사례)

사례 1)

임대인 김꺼벙씨는 본인이 거주하는 아파트 한 채와 임대를 주고 있는 전세집이 2개 있다. 각 주택의 현황은 다음과 같다.

① 거주 중 아파트 : 기준시가 5억, 전용면적 74제곱미터

② 전세 1 : 기준시가 4억, 전용면적 60제곱미터, 전세보증금 3억

③ 전세 2 : 기준시가 2억, 전용면적 22제곱미터, 전세보증금 1억 5천

그냥 보았을때 임대인 김꺼벙은 3주택자 이상의 다주택자로 과세대상처럼 보이지만 그렇지 않다. 전세2 주택이 소형주택 (40제곱미터 이하, 기준시가 2억이하)에 해당되어 주택 수에서 제외되기 때문이다. 따라서 임대소득세 기준 김꺼벙씨는 2주택자가 되고, 2주택자는 월세만 과세하지 전세는 과세하지 않는다고 했으므로 임대인 김꺼벙씨는 3개의 주택을 가지고 있지만 임대소득세를 낼 필요가 없다.

사례 2)

이번에는 임대인 정따옥씨의 사례이다. 거주하는 아파트 한 채와 임대를 주고 있는 월세집 하나, 전세집 하나 총 3개 주택을 소유하고 있으며 현황은 다음과 같다.

① 거주 중 아파트 : 기준시가 3억, 전용면적 74제곱미터

② 월세집 : 기준시가 2억 5천, 전용면적 49제곱미터, 보증금 1,000만원 / 월세 80만원

③ 전세집 : 기준시가 4억, 전용면적 59제곱미터, 전세보증금 3억

이 임대인 정따옥씨는 3개의 주택을 보유하고 있는데 위 김꺼벙씨의 사례와 달리 소형주택에 해당하는 주택이 없다. 따라서 3개의 주택이 그대로 카운트되어 3주택자이며, 3주택자는 월세 뿐 아니라 전세도 과세한다. 월세 임대소득은 월세 x 12개월로, 80만원 x 12 = 9,600,000원. 전세는 (4억 - 1억) x 60% x 1.8% = 1,080,000원. 전월세를 합치면 1,176,000원이다. 따라서 정따옥씨의 연 임대소득은 2,000만원 이하로 종합과세와 분리과세 중 선택하여 신고하면 된다.

사례 3)

마지막으로 임대인 김돌배씨의 사례를 살펴보자. 김돌배씨는 집을 4채나 소유하고 있지만 본인은 전세를 살고 있어 4개의 주택 모두 임대 놓고 있다.

① 월세 1 : 월세 50만원

② 월세 2 : 월세 100만원

③ 전세 1 : 기준시가 2억, 전용면적 40제곱미터, 전세보증금 1억 3천

④ 전세 2 : 기준시가 10억, 전용면적 84제곱미터, 전세보증금 7억 5천

김돌배씨의 위 주택에서 과세 제외되는 주택은 어느 것인가? 그렇다. 전세 1 집이다. 기준시가 2억 이하, 전용면적 40제곱미터 이하이므로 소형주택으로 주택 수에서 빠진다. 그러나 그 집을 제외하고도 3개의 주택이 임대소득세 과세 대상이 되므로 합산해보자.

먼저 전세 2의 간주임대료는 (이자소득이 없다고 가정했을 때)

(10억 - 3억) x 60% x 1.8% = 7,560,000원

그리고 각각의 월세는 (50만원 x 12개월) + (100만원 x 12개월) = 18,000,000원

전, 월세를 합하면 25,560,000원이 된다. 연 임대소득이 2,000만원을 초과하므로 임대인 김돌배씨의 임대소득세는 무조건 종합과세이다.

사실 간주임대료는 케이스 바이 케이스로 들어가면 계산이 상당히 복잡해진다. 국세청 간주임대료 시뮬레이션을 돌려보는 것과 실제 과세 결과가 다를 수 있어 세금 폭탄 맞는 임대인도 있고.... 그런데 그걸 다 사례마다 정리하고 적용하기엔 나도 이해하기가 어렵고 😅내용이 너무 많아서 오늘은 계산 공식과 대표적인 사례들만 예로 들었다.

사실 월세 소득은 없고 그냥 전세만 놓는 임대인의 경우, 보증금 합계가 막 15억 이상되고 해야 간주임대료 2,000만원이 넘어가기 때문에 한 두개 소소하게 임대업 하는 임대인들은 간주임대료에 대해 골치아프게 생각할 필요가 없다.

월세 역시 월 50만원~100만원 정도의 차임을 받는다면 종합과세 걱정은 안 해도 된다. 게다가 어차피 몇 채씩 임대를 놓고, 보증금이나 월세가 비싼 집을 가진 임대인이라면 (대부분) 세무사를 통해 종합소득세를 처리할 것이기 때문에 본인이 직접 계산하지 않을 것이다.

이 글은 간주임대료의 개념 자체를 이해하고 싶은 세금 초보자(?)들을 위해 써놓은 내용이니 그런 분들에게 도움이 되었으면 :) !

+

최종 임대소득세를 계산하는 세율과 필요경비 등 공제 내역에 대해서는 또 다음 글에 정리한다. 글 하나가 너무 길어지면 정보 전달이 어려움..ㅠㅠ

'공인중개사 실무 > 정실장의 실무일지' 카테고리의 다른 글

| [실무일지] 주택임대사업자의 혜택 - 연 2,000만원 이하 임대소득 분리과세의 필요경비율과 공제금액 차등 적용 (0) | 2020.05.12 |

|---|---|

| ㅣ20.05.11 국토부 보도자료ㅣ전매제한 더 강화된다고? 수도권, 지방광역시 주택 전매제한 6개월에서 등기 후로 (0) | 2020.05.11 |

| [실무일지] 주택임대사업자 청약 시 주택 수 어떻게 계산하나요? (주택 수에 포함되지 않는 경우, 오피스텔, 저가소형주택) (1) | 2020.05.07 |

| [실무일지] 연 2천만원 이하 주택임대소득세 쉽게 정리 (과세 기준, 방법) (0) | 2020.05.06 |

| [실무일지] 현재까지 알아낸 주택임대사업자 5% 위반 과태료 정리 (자주 묻는 질문) (87) | 2020.05.02 |